Le rapport Embedded in Nature que le FMI a publié début octobre 2024 constitue une petite révolution dans le monde de la macroéconomie : il présente un cadre conceptuel original dans lequel la Nature se trouve au cœur du système économique. Il serait souhaitable que cette approche conduise à abandonner le recours aux outils de modélisation les plus fréquemment utilisés dans les institutions nationales ou internationales dont les faiblesses structurelles ont été largement démontrées et à en réinventer de nouveaux.

A la suite des nombreux commentaires constructifs reçus après la publication de ce post, le texte a été modifié le 16/12/24 afin d’apporter des compléments ou des précisions (modifications en orange).

Vous pouvez lire cet article en anglais ici.

1. Les nombreuses failles des modèles macroéconomiques

La macroéconomie, en tant que discipline académique, est l’objet récurrent de critiques. Elles sont exprimées soit diplomatiquement comme par le prix Nobel Paul Romer qui se dit « troublé »[1] soit de manière plus radicale comme Steve Keen (qui dénonce une imposture économique[2]). D’autres critiques comme celle de Hyman Minsky sont indirectes, en insistant sur la possibilité de crises financières endogènes, ne pouvant être envisagées par la majorité des modèles utilisés car elles sortent du cadre analytique de ces modèles fondé sur un « équilibre général ». Par ailleurs, les économistes comportementalistes démontrent que les agents économiques ne sont pas rationnels au sens où le présupposent ces modèles (ce qui diminue considérablement leur réalisme). Enfin, il est notoire qu’aucun économiste et aucune institution utilisant ces modèles n’a pu prédire la crise financière de 2008.

Cette contestation de la pertinence de la macroéconomie se traduit par une certaine désaffection vis-à-vis de la discipline et des regains d’intérêt pour l’économie empirique (liée aussi à la croissance des capacités de traitement de données) ou d’autres disciplines comme l’économie écologique. Pourtant, comme nous l’avons mis en évidence dans deux articles publiés par la Chaire énergie et prospérité[3], relatifs aux modèles IAMs, ces modèles macroéconomiques sont toujours utilisés par les gouvernements et grandes institutions et sont déterminants dans la conduite des politiques économiques, qu’elles soient budgétaires, fiscales, monétaires ou commerciales[4].

Explorons quelques exemples montrant à quel point ces modèles sont devenus importants. Les trajectoires budgétaires des États membres réalisées par la Commission européenne dans le cadre de la gouvernance économique de l’UE sont calculées à partir de modèles macroéconomiques plutôt rustiques, à base d’une fonction de Cobb-Douglas[5] ; les prévisions budgétaires sont faites en France avec des modèles comme Mésange, Opale (et la plate-forme tresthor), Saphir.

Autre exemple, le NGFS, réseau des banques centrales et superviseurs financiers, qui étudie les impacts du changement climatique sur la stabilité financière a recours à plusieurs modèles macroéconomiques (Remind, Message globiom, Nigem) [6], malgré leurs limites bien connues et rappelés dans la note ci-dessus[7].

La Banque mondiale s’appuie également sur de nombreux modèles hybrides et notamment dans son initiative visant à outiller une coalition de ministères des finances (la Global Macro Modeling Initiative[8] (GMMI)) et dans ses rapports d’évaluation des politiques climat des pays (les Country Climate and Development Reports, CCDRs[9]).

Ces modèles ont aussi un rôle central dans les travaux du Giec visant à évaluer économiquement les conséquences du réchauffement climatique et/ou les mesures visant à le limiter.

Dans le rapport Finance in hot house world (2023) Thierry Philipponnat, Chef économiste de Finance Watch, pointe avec acuité le problème que nous soulevons ici : «Avec l’action climatique mondiale actuelle, notre planète est sur la voie d’une augmentation de la température moyenne de +3°C. Elle devient une serre chaude où plus de 3 milliards de personnes devront s’adapter à des conditions de vie progressivement inhabitables. Pourtant, les modèles économiques des décideurs politiques ne prévoient qu’un niveau bénin de pertes économiques dues à ces impacts climatiques. La cause d’un problème de quantification aussi évident est que les théories qui sous-tendent ces modèles économiques reposent sur des données rétrospectives, font des hypothèses sur « l’ équilibre » économique et utilisent des fonctions de dommages qui ne sont pas adaptées à la modélisation d’une économie perturbée par le changement climatique. Plus important encore, l’impact du changement climatique résultant de la modélisation économique n’est pas compatible avec la science du climat. Pourtant, les analyses de scénarios climatiques menées par les autorités de surveillance financière utilisent toutes ces modèles. »

Précisons ici qu’il ne s’agit pas ici de sous-estimer les efforts des chercheurs et des praticiens pour améliorer le travail de modélisation et répondre aux critiques mais d’insister sur les biais engendrés par l’usage des modèles de référence dans les politiques publiques effectives. Rappelons également que le sujet « macro-économico-environnemental » est en pleine effervescence et qu’il n’est pas possible de rendre compte de toute cette dynamique[10].

| Les limites des modèles macroéconomiques « dominants » 1. La plupart de ces modèles n’intègrent pas le rôle de la monnaie ni de la finance alors que leur impact peut être déterminant au plan économique (comme l’a montré notamment Hyman Minsky cité plus haut) ; 2. Beaucoup ne prennent pas en compte les interactions entre la Nature et l’économie ; certains le font en utilisant des fonctions de dommage (climat vers économie) sous estimant fortement ces dommages ; 3. La plupart font l’hypothèse (fausse) que le capital artificiel (les machines) peut se substituer sans limite au « capital naturel » et au travail ; 4. La plupart repose sur une fonction de production, pour estimer le PIB et sa variation -supposée mesurer le coût économique si elle est négative ou l’accroissement de richesse si elle est positive- en incluant un paramètre arbitraire de productivité totale des facteurs, dont la pertinence est vraiment discutable, et qui rend le PIB partiellement exogène, donc en fait partiellement indépendant des impacts du changement climatique ;[11] 5. L’État est bien souvent absent; 6. Les rendements sont considérés comme décroissants ou constants, ce qui est contraire à la réalité économique ; 7. Certains représentent une économie fermée, sans commerce international (ni taux de change) ; 8. Beaucoup sont des modèles d’équilibre au sens néoclassique : la trajectoire converge nécessairement vers un équilibre unique ; 9. La diversité des agents économiques n’est en général pas représentée, les inégalités sociales ne le sont donc pas ; 10. Aucun n’intègre les points de rupture ; 11. La plupart d’entre eux reposent sur des calibrages ad hoc et ne sont pas backtestés ; 12. Les comportements des acteurs sont supposés “rationnels” au sens néoclassique ; 13. Les résultats des modélisations sont en général très sensibles au choix du taux d’actualisation (qui traduit une préférence plus ou moins forte pour le présent) qui est au fond arbitraire. Pour plus de détails sur les problèmes ci-avant qui sont communs aux modèles macroéconomiques utilisés dans les grandes institutions et aux modèles IAM[12] vous pouvez consultez le Working Paper Les modèles IAMs et leurs limites (2024) Ce WP présente également les travaux relatifs aux modèles « stock-flux cohérents[13] » ( sur le plan financier et sur le plan des ressources naturelles) qui visent à lever certaines des limites ci-dessus (notamment les 1,2, 8, 10 et 12 ) et sur l’initiative IF (de Carbone4 qui se centre sur les limites biophysiques et leur évolution). |

Nous sommes apparemment dans une impasse : les outils utilisés pour nos raisonnements économiques relatifs aux plus gros enjeux de notre siècle (climat et destruction de la biodiversité) ne sont pas fiables.

Nous les utilisons parce qu’ils sont les seuls approuvés par les revues économiques internationalement les plus reconnues au plan académique, ce qui leur donne une prééminence institutionnelle, renforcée par la puissance des économistes[14] qui les prescrivent ou s’en servent.

Nous les utilisons aussi pour le confort intellectuel apparent qu’ils apportent en étant capables de fournir des chiffres, qui font illusion ; et enfin en raison du coût élevé (et du délai nécessaire) de mise au point de nouveaux outils.

Pour sortir de cette impasse, il faut du courage et accepter de faire table rase de ces outils. On ne peut donc que saluer le rapport du FMI Embedded in Nature: Nature-Related Economic and Financial Risks and Policy Considerations (2024) qui fait un premier pas dans cette direction.

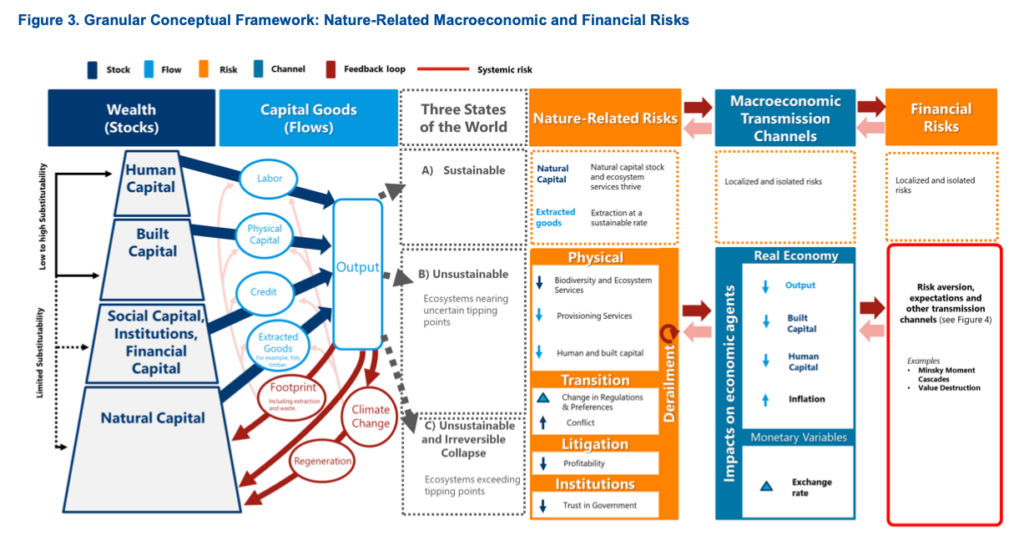

Cette publication propose un nouveau cadre conceptuel[15] (voir schéma ci-après), dans lequel ne peuvent pas s’inscrire, pour des raisons de fond que nous allons expliciter ci-après, la plupart des modèles économiques utilisés par les institutions aujourd’hui.

Nous allons présenter dans un premier temps quelques-unes les avancées les plus notoires explicitées dans cette note, et nous proposerons en deuxième partie celles qui nous semblent devoir être faites pour achever cette révolution (qu’elles soient implicites ou non présentes dans la publication du FMI).

Le nouveau cadre conceptuel proposé par le FMI

Source : Embedded in Nature: Nature-Related Economic and Financial Risks and Policy Considerations (2024). Page 7

Ce schéma est présenté ainsi (page 5) :

« Nous proposons un cadre conceptuel pour analyser les risques liés à la nature et leurs mécanismes de rétroaction. S’inspirant de la revue de Dasgupta, le cadre macroéconomique comporte quatre éléments principaux (figure 3). Premièrement, il relie les quatre types de capital (naturel, social, produit et humain) aux flux économiques et financiers. Deuxièmement, il établit un lien entre ces flux et les états potentiels du monde en fonction de la durabilité de la production dans le temps (durable, non durable et effondrement irréversible), les deux derniers approchant ou dépassant le point de bascule du capital naturel, ce qui risque de provoquer des dommages irréversibles. Troisièmement, il décrit les principaux risques liés à la nature associés à chaque état du monde. Quatrièmement, il décrit les canaux de transmission macroéconomiques qui relient les risques liés à la nature à l’économie réelle – y compris les impacts sur les quantités et les prix – et vice versa, ainsi qu’au secteur financier, en mettant l’accent sur le principe de la « double matérialité » selon lequel les institutions financières affectent et sont affectées par les risques liés à la nature. »

2. Pourquoi le rapport du FMI marque une rupture par rapport à la pensée économique dominante.

A. La Nature et l’économie ressortent de deux ordres différents

L’être humain fait partie de la Nature. L’histoire de la planète est intrinsèquement liée à l’apparition de la vie et de son évolution et réciproquement [16]. Les profondes et spectaculaires interactions entre le vivant et le non-vivant[17] sont de mieux en mieux connues[18]. On sait aussi que l’espèce humaine, fruit de ces 4 milliards d’années de coévolution, a maintenant un impact déterminant sur les conditions d’habitabilité de notre planète pour l’espèce humaine ainsi que pour la majorité des êtres vivants[19]. Nous sommes aujourd’hui en mesure (et sur le point) de faire sortir la planète des plages de variation de certains paramètres[20] ce qui la rendrait inhospitalière à la vie dans son ensemble.

Pour autant la Nature et les services que « nous en tirons » ne sont pas des biens économiques pour trois raisons fondamentales :

- La Nature ne se fait pas payer. Les échanges économiques se font entre les humains et les entités qu’ils contrôlent.

- La Nature a pour nous une valeur d’usage mais surtout une valeur intrinsèque et elle est tout simplement une condition de vie pour nous.

- Les destructions irréversibles de Nature et le dépassement des limites planétaires n’ont pas d’équivalent au plan économique ; la monnaie se crée ex nihilo[21] d’un jeu d’écritures puis circule et le travail humain se reproduit bon an mal an.

Vouloir « faire rentrer » la Nature dans l’économie (par « l’internalisation des externalités », en monétisant la valeur des services écosystémiques, en considérant la Nature comme un « capital économique ») est un « coup de force théorique » qu’il faut abandonner.

Il repose implicitement sur des équivalences qui ne peuvent être faites : le postulat de durabilité ou soutenabilité « faible » selon lequel le capital artificiel (les machines) peut se substituer au capital naturel[22] est devenu létal.

Ce postulat (fruit de notre sentiment de toute-puissance appuyé sur nos « réussites » technologiques) est totalement illusoire. Il suffit pour s’en convaincre de s’intéresser de près aux interactions à l’œuvre dans les écosystèmes qui sont d’une incroyable complexité et finesse. Comme écrit dans le rapport (page 25) en citant celui de Dasgupta[23]

« La substituabilité entre le capital naturel et les autres formes de capital est limitée. Les possibilités de substitution entre les principales formes de capital naturel et de capital produit sont faibles, voire inexistantes. »

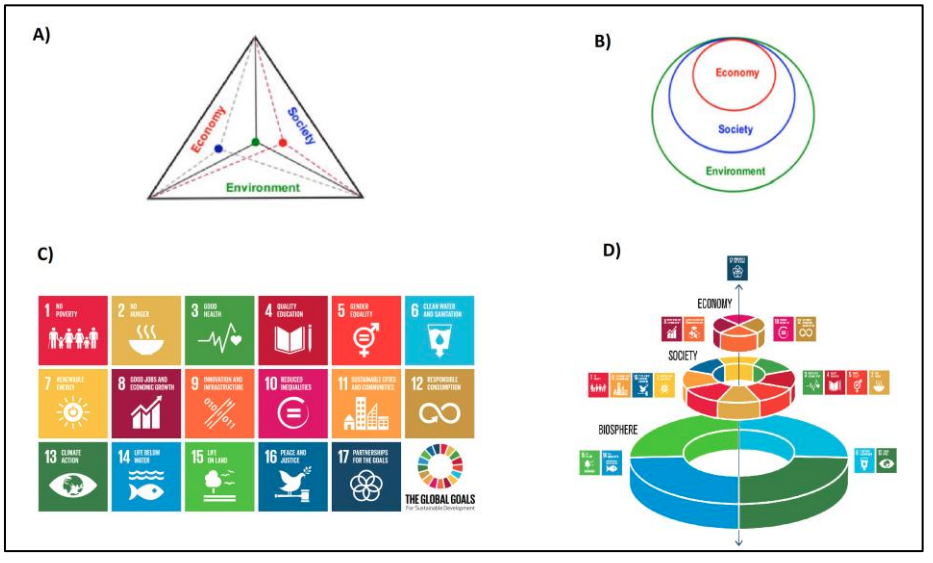

Soutenabilité forte et faible

Source : La soutenabilité forte comme paradigme pour faire le lien entre économie et science de la durabilité, Adrien Comte, IRD (2023)

« L’approche en soutenabilité faible (A) s’intéresse à la somme totale du capital, incluant le capital social, manufacturé, et naturel, tandis que l’approche en soutenabilité forte (B) place l’atteinte de bon état de l’environnement comme condition essentielle de la soutenabilité. On peut appliquer cette représentation aux objectifs de développement durable (C), où l’atteinte de la soutenabilité repose sur le bon état des quatre objectifs environnementaux (D). »

Abandonner le postulat de soutenabilité « faible » a de multiples conséquences, qui ne sont pas évoquées explicitement dans le rapport du FMI mais sur lesquelles il est important de revenir. En particulier, cela conduit à refuser la monétarisation des services écosystémiques en tant que telle (ce qui n’empêche pas de prendre en compte les conséquences de leur usage ni les coûts économiques de leur destruction ou de leur « réparation/ reconstitution »[24]).

Cela conduit également à rejeter l’application de raisonnements de type « coûts-bénéfices » à des enjeux aussi majeurs que le changement climatique ou à la destruction de la biodiversité.

Cela amène aussi à penser les nécessaires évolutions comptables (de comptabilité privée ou publique) avec circonspection. La Nature ne doit en aucun cas être considéré comme un actif (= comparable à un autre, du point de vue du rendement financier).

En comptabilité d’entreprise, elle pourrait être éventuellement considérée comme un passif : c’est l’option prise dans les travaux de « comptabilité multi-capitaux[25] » qui sont aujourd’hui en pleine ébullition, sans qu’on puisse affirmer aujourd’hui qu’ils sont la meilleure solution au plan comptable[26].

En comptabilité publique, proposer que les pays mesurent leur richesse en incluant non seulement le capital physique (comme les infrastructures) et le capital humain (l’éducation, la santé), mais aussi le capital naturel est dangereux. C’est ce qui a été proposée par la Banque mondiale en mettant au point l’indicateur d’épargne nette ajustée ou « épargne véritable », qui est calculée pour la France par l’Insee[27]. Certes ces ajustements montrent que le patrimoine public est moins élevé qu’on ne le pense quand on exclut les dégradations dues aux effets de la dérive climatique. Mais les résultats dépendent fortement des valeurs monétaires retenues pour faire ces ajustements (qui sont contestables et reposent nécessairement sur des modèles). L’usage de cet indicateur ouvre la porte à des arbitrages entre « capitaux » qui ne sont pas acceptables dans une logique de soutenabilité forte. Prenons un seul exemple : un hectare de forêt « naturelle » en France « vaudra » économiquement toujours moins que s’il est constructible[28]. Pour protéger la forêt des besoins de construire ou des appétits économiques, il faut réglementer.

B. Les limites planétaires et les points de bascules écologiques sont au cœur du cadre conceptuel proposé dans le rapport du FMI[29].

Comme on vient de le voir les activités humaines font sortir certains paramètres vitaux de plages autorégulées depuis des millions d’années. C’est ce qu’on appelle les limites planétaires. Le cas emblématique est celui de la concentration de l’atmosphère en CO2 qui dépasse maintenant la concentration atteinte il y a 3 millions d’années[30].

Les processus qui se mettent en marche sont non-linéaires et peuvent conduire à des catastrophes majeures lors des franchissements de ce que les scientifiques appellent des points de bascule, c’est-à-dire des seuils qui une fois franchis provoquent un emballement du système naturel concerné[31].

L’économie est incapable de modéliser et encore plus de donner un prix ou une valeur économique à un système aussi complexe. Les raisons en sont axiologiques (ce n’est pas à elle de le faire) et méthodologique (l’économie n’a pas les outils pour le faire). Le problème de fond provient de la confusion, chez la majorité des économistes néoclassiques, entre ce qui relève de l’analyse économique et ce qui relève de l’éthique ou du politique. Depuis Léon Walras ce courant de pensée est normatif[32] dans le sens ou la dimension descriptive du système économiques s’accompagne de recommandations de politiques publiques. Or il s’agit de distinguer les deux.

Dit autrement, le problème des limites relève par définition d’un cadre dogmatique, au sens que lui donne le juriste Alain Supiot[33]. C’est ce cadre qui légitime les institutions, les normes, les prix publics, la répartition entre le public, le privé, les communs etc. Le cadre pertinent pour penser le problème des limites est donc celui de la décision politique, collective et pas le cadre analytique restreint de l’économie. L’économie ne peut intervenir qu’une fois que le cadre a été posé.

Ce nouveau cadre de raisonnement conduit à proposer des politiques publiques en termes d’interdictions acceptées internationalement et pas uniquement en termes d’objectifs négociables. La note du FMI explicite ainsi cette position :

« En théorie, il devrait être possible pour les sociétés de définir un ensemble de valeurs essentielles, y compris la conservation de la nature et l’inversion de la perte de biodiversité, sur lesquelles les citoyens peuvent s’unir. Un tel accord aurait pour corollaire l’interdiction des activités qui détruisent la nature, à l’instar du protocole sur la protection de l’environnement annexé au traité sur l’Antarctique, des négociations actuelles des Nations unies sur la réglementation de l’exploitation minière des grands fonds marins et des lois qui interdisent la traite des êtres humains et d’autres activités illégales. »

C’est l’acceptation des limites planétaires qui fondent la nécessité du principe de précaution[34] qui continue à être mal compris en étant confondu avec un principe d’inaction ou d’anti-innovation alors qu’il vise tout simplement à « ne pas jouer aux apprentis sorciers ».

C. Il faut abandonner le recours à des fonctions agrégées de production pour projeter le PIB et aux fonctions de dommage pour évaluer le cout du changement climatique.

Les modèles macroéconomiques utilisés par les institutions internationales (et ceux dont le GIEC fait la synthèse des résultats) utilisent des fonctions de production agrégées. La pertinence de cette représentation a été critiquée très tôt, c’est ce que les économistes appellent la controverse des deux Cambridge des années 1960. Il s’agit d’un débat économique qui a eu lieu dans les années 1960. En résumé, d’un côté Samuelson et Solow (du MIT à Cambridge aux Etats-Unis) défendent l’idée de la possibilité d’avori une mesure unique du capital. De l’autre, Robinson et Sraffa (Université de Cambridge en Angleterre) soulignent que le capital est composé d’un ensemble hétérogène de biens physiques (machines, bâtiments, etc.), dont la mesure dépend des prix relatifs et du taux de profit, rendant circulaire son usage dans les modèles, puisque ce sont ces modèles qui permettent de calculer ces prix relatifs.

Le point de vue « critique » (alors incarné par Joan Robinson et Piero Sraffa) est sans aucun doute le plus cohérent, ce que Paul Samuelson (qui était leur opposant avec Robert Solow) a fini par reconnaitre. Il est d’ailleurs maintenant largement reconnu[35] y compris par des économistes influents (comme par exemple Jérémy Rudd[36], membre du Board de la Fed).

Cette remarque d’apparence technique est fondamentale dans la représentation des interactions entre l’économie et la Nature. D’une part, s’il est difficile voire impossible d’agréger de manière cohérente des éléments de capital physique ça l’est encore plus pour des éléments de « capital naturel » et a fortiori pour le total des deux (ce qui est fait dans une perspective de soutenabilité faible).

D’autre part, c ’est en effet à partir de ces fonctions de production que les projections de PIB sont faites. Comme ces fonctions de production n’ont pas réussi à rendre compte de l’évolution réelle du PIB, elles ont été « complétées » par un facteur, la Productivité Totale des Facteurs (PTF) dont Jérémy Rudd écrit que « même les estimations les plus soigneusement construites de la productivité totale des facteurs seront dénuées de sens ».

Dans la plupart des modèles macroéconomiques, cette PTF est généralement retenue autour de 1 à 2% par an[37]. Cela conduit à penser que le PIB va continuer à croître de manière exponentielle quel que soit l’état de la planète.

Quand les économistes tentent d’évaluer l’impact du réchauffement climatique sur la croissance du PIB, ils calculent une fonction de dommage qui relie un certain niveau de hausse de la température globale de la planète à une perte de PIB. Cette fonction de dommage vient ensuite corriger la croissance du PIB dans un « scénario de référence » (dans lequel le réchauffement climatique n’existe pas) qui est calculé selon la méthode décrite ci-avant : c’est-à-dire avec une croissance de 1 à 2% par an et pour toujours.

Ainsi, comme l’énonce le NGFS, réseau des banques centrales et superviseurs financiers, dans son rapport de 2024 sur les fonctions de dommages[38] :

« L’économie mondiale devrait croître de plus de 300 % d’ici la fin du siècle (c’est-à-dire qu’elle devrait plus que quadrupler). Même en supposant un taux de croissance beaucoup plus prudent de 1 % par an, l’économie mondiale devrait encore croître de plus de 120 %. La perte de 30 %[39] doit être interprétée en tenant compte de ces chiffres de croissance de base. »

On comprend bien le biais massif introduit par ce type de modélisation : à partir du moment où on pose que le PIB va croitre de façon exponentielle tout au long du XXIè siècle, les pertes de PIB liées au réchauffement climatique (qui sont drastiquement sous-estimées à ce stade) n’induisent même pas une récession. A noter que cette même méthode est utilisée pour les services écosystémiques[40].

Dès lors on ne peut que saluer la position défendue dans la note du FMI et traduite ici :

« Malgré l’utilisation répandue de la fonction de production agrégée dans les modèles macroéconomiques, nous choisissons de ne pas l’utiliser en raison de son manque de fondements théoriques et empiriques robustes. Au niveau théorique, il a été démontré que la production globale est simplement une identité comptable pour mesurer la valeur ajoutée globale et qu’elle ne contient aucune information sur les relations technologiques au sein de l’économie (Rudd 2024, Shaikh 1974, Simon 1979). Fisher (1971) montre que l’offre de l’économie ne peut être décrite à l’aide d’une fonction de production que dans des conditions très irréalistes. Empiriquement, Shaikh (1974) et Fisher (1993) montrent que l’adéquation aux données fournies par une fonction de production Cobb-Douglas agrégée à rendements d’échelle constants, pour n’importe quelles données, est une conséquence mathématique du paramètrage de la fonction, un résultat empirique qui est simplement dû à une loi d’algèbre. En ce qui concerne la productivité totale des facteurs (PTF), Rudd (2024) note que « les agrégats de travail et de capital qui sont pertinents pour la production ne peuvent exister que dans des conditions qui ont peu de chances d’être jamais réunies dans une économie réelle », ce qui signifie que ‘’même les estimations les plus soigneusement construites de la productivité totale des facteurs seront dénuées de sens’’. Pour ces raisons, nous n’introduisons pas de fonction de production agrégée ou de PTF dans notre cadre. »

Quant aux fonctions de dommage qui relient la croissance de la température moyenne planétaire au PIB, elles sont critiquables et critiquées, pour deux raisons fondamentales. D’une part, leur estimation repose sur des modèles économiques incapables de prendre en considération la complexité des écosystèmes et des effets de leur dégradation actuelle sur l’économie. D’autre part, les impacts du changement climatique (et de l’effondrement de la biodiversité) étant non linéaires et susceptibles de « bascules », il est impossible aux économistes de projeter ces fonctions dans un monde significativement plus chaud.

La note du FMI (page 6) met en garde assez clairement sur les limites des estimations publiées à ce jour sur les impacts des dégradations climatiques et écologiques sur l’économie et en donne plusieurs explications dont celle-ci : « L’une des principales raisons est l’incapacité des modèles à représenter les interactions complexes entre les services écosystémiques et entre les services écosystémiques et l’économie. La plupart des modèles sont orientés vers la capture de certains services écosystémiques liés à la fourniture de nourriture, d’eau et de bioénergie[41]. »

D. Il faut redéfinir la productivité

Selon la majorité des économistes, la croissance économique (celle du PIB par habitant[42]) d’un pays résulte de celle de la productivité des facteurs de production[43], due aux progrès scientifiques et techniques et à ceux de l’organisation du travail. On vient de voir que les économistes[44] modélisent ces progrès par une PTF dont l’estimation est en toute rigueur impossible.

Mais la notion de productivité pose un problème plus profond que la note du FMI met en lumière. Pour le dire simplement, elle est supposée résulter de mécanismes « hors sol » c’est-à-dire sans tenir compte de la pression sur les écosystèmes.

Du coup, les auteurs de la note écrivent (page 28) :

« Nous définissons la productivité comme l’efficacité de la production, sous réserve de la préservation de la base matérielle nécessaire à la création de valeur économique, qui englobe la nature. Cette définition implique qu’une augmentation de la productivité du travail ou du capital associé à la perte ou à la dégradation de la nature est un gain de productivité apparent plutôt qu’un gain réel (c’est-à-dire qu’elle surestime les gains de productivité), car elle a un impact négatif sur les conditions matérielles dont dépend la création de valeur économique elle-même. »

Cette remise en cause de la productivité va plus loin que l’abandon des fonctions de production qu’on vient d’évoquer. Elle met en cause le « paradigme dominant » selon lequel il nous faut toujours faire croître la productivité pour accroître les richesses produites et, par conséquent, la satisfaction de chacun d’entre nous.

Nous avons abordé ce sujet sous un angle un peu différent dans un post récent[45] dans lequel nous plaidons pour la prise en considération de « valeurs non marchandes » ainsi que de la productivité des ressources naturelles au sens large pour tenir compte des raretés potentielles des dites ressources. L’économie de demain doit vraiment devenir extrêmement parcimonieuse vis-à-vis de sa « consommation de Nature et ne plus chercher à optimiser le rendement du travail humain et/ou de ses « équipements » sans tenir compte des capacités limitées de la Nature (y compris dans sa capacité à se reproduire).

E. Il faut remettre en cause les présupposés du libre-échange

L’analyse faite dans la note du FMI des difficultés voire des impasses de certains pays en développement remet en cause les vertus théoriques du libre-échange.

Citons-en un extrait (Annexe Box 1. page 39) :

« Les économies en développement dépendent souvent fortement d’exportations qui dégradent la nature pour obtenir des devises, comme indiqué précédemment. Compte tenu de la structure productive de ces économies et de la perte de nature inhérente à leurs activités économiques notamment dans leurs exportations (Dasgupta et Levin 2023[46]), une des conséquences des chocs et crises répétés de la dette souveraine et extérieure sera d’augmenter les investissements dans- et de verrouiller- les infrastructures associées à des activités induisant une perte de Nature (ainsi qu’une forte intensité carbone). Par exemple, la croissance des secteurs orientés vers l’exportation comme la production du soja ou l’activité minière– visant en grande partie à répondre aux besoins de la balance des paiements – ont conduit à la déforestation et la perte de nature en Argentine et en République démocratique du Congo, respectivement (Dempsey et autres 2024[47]). Bien que des efforts soient déployés dans le domaine de la gouvernance mondiale sur la nature et le climat pour prendre en compte ces liens et contraintes internes liés à l’architecture monétaire et financière internationales, il faut faire davantage. »

Cette analyse, combinant pour les pays en développement des contraintes financières extérieures, des risques de verrouillage dans les modèles économiques aux effets sur la Nature des choix économiques qui en résultent, nous éloigne fortement des visions idéalisées des relations commerciales internationales des analyses économiques standards.

F. Des propositions de politiques publiques sont exprimées essentiellement de manière qualitative en remettant en cause certains dogmes.

Plusieurs propositions de politiques publiques sont faites au sein de la note. En voici quelques exemples.

1 En théorie, il devrait être possible pour les sociétés de définir un ensemble de valeurs essentielles, y compris la conservation de la nature et l’inversion de la perte de biodiversité, sur lesquelles les citoyens peuvent s’unir. […] Un changement institutionnel de cette ampleur imposerait des limites aux actions des institutions financières (page 19).

2 Éliminer rapidement les activités économiques, […] les politiques et les financements nuisibles (page 22).

3 Reconnaître les effets systémiques du franchissement des limites planétaires et l’existence de points de bascule biophysiques dans les cadres politiques (page 23).

4 Créer un consensus social et politique sur l’abandon des activités économiques non durables ; réorienter les politiques pour donner la priorité à la transformation rapide de la structure productive de l’économie afin de s’aligner sur les limites planétaires (page 23).

5 Conduire des recherches supplémentaires sur les implications de la perte de nature pour la viabilité de la dette publique, le rôle des contraintes économiques et financières nationales liées à l’architecture monétaire et financière internationale dans l’enfermement des pays dans des modèles de croissance dégradant la nature, [et le développement du concept] d’un ‘’moment Minsky de la nature’’ (page 24).

On voit bien que ces propositions ne peuvent résulter d’un « cadrage » initial standard ; elles ne relèvent pas d’une analyse coûts-bénéfices mais s’expriment en termes de limitations d’activités, d’interactions profondes entre la Nature et l’économie qui ne se résument pas à un raisonnement en termes d’externalités négatives.

3. D’autres avancées à faire

La note du FMI marque des avancées substantielles ; il me semble nécessaire d’aller encore plus loin.

A. Robustesse versus optimisation

Les économistes néoclassiques ont l’habitude de raisonner en termes d’optimisation (d’une fonction d’utilité intertemporelle, d’un arbitrage coûts-bénéfices ou coûts-efficacité ) au motif que l’économie vise précisément à optimiser l’usage de ressources rares[48].

Dès lors que l’on reconnait (paragraphe 1.A ci-dessus) que l’économie ne peut représenter correctement le fonctionnement des écosystèmes pourtant décisifs dans les productions et services qu’ils permettent, il est illusoire de chercher un optimum économique. Quel est-il et quel sera-t-il pour l’agriculture d’Espagne du Sud quand cette région sera transformée en désert ? Quel sera-t-il dans les régions où la « température humide » sera si élevée qu’elle sera létale pour les humains ?

Je rejoins Olivier Hamant[49] qui affirme que la recherche de performance de l’humanité a produit la crise socio-économique que nous vivons. Nous allons habiter un monde de plus en plus fluctuant et incertain. C’est ce que fait la vie depuis son apparition. Comment a-t-elle fait sur une durée si longue ? Non pas en cherchant des optimisations mais la robustesse, qui permet le maintien d’un système stable malgré les fluctuations. Par exemple, la photosynthèse, qui existe depuis 3, 8 milliards d’années, a un rendement énergétique « très peu performant » de 0,3 à 0,8%. Ce faible rendement permet aux plantes de gérer des fluctuations lumineuses et biologiques et leur permet donc d’être robustes.

En termes macroéconomiques cela veut dire que nous ne devons pas chercher l’optimisation mais la capacité de nos systèmes socio-économiques à résister face aux fluctuations à venir.

Cela veut dire que la « nouvelle économie » doit se concentrer sur les marges de sécurité par rapport aux limites planétaires et chercher les indicateurs définissant non pas un optimum théorique mais un état acceptable et vraiment durable. Ceci ne s’oppose pas, bien au contraire, au fait que les acteurs économiques se doivent d’être aussi sobres que possible et réduire au maximum la pression sur la Nature, ce qui suppose des innovations d’usage et de procédés, et des incitations à cette dynamique qui ne se résument pas à la seule résilience.

Nous n’avons pas besoin pour cela de données précises avec 2 chiffres après la virgule mais d’ordres de grandeur. Cela concerne en priorité les données biophysiques qui définissent notre terrain de jeu et les données socioéconomiques qui définissent un état social acceptable (en termes de santé, d’accès à des biens et services de base qu’ils soient privés ou publics, d’inégalités sociales (monétaires et non monétaires, etc.).

B. Ne plus assimiler le PIB à un indicateur de bien-être social et sa baisse à une mesure du coût économique.

Malgré des critiques constantes depuis plusieurs décennies et des travaux importants menés à l’ONU (avec les ODD) et à la suite du rapport Stiglitz-Sen-Fitoussi[50], le PIB[51] continue à être l’indicateur clef au plan économique. Il est par exemple utilisé pour démontrer que l’Europe décroche des Etats-Unis. Comme c’est écrit dans cet article du journal le Monde : « En 2008, la zone euro et les États-Unis avaient un produit intérieur brut (PIB) à prix courants équivalent de 14 200 milliards et 14 800 milliards de dollars respectivement (13 082 milliards et 13 635 milliards d’euros). Quinze ans après, celui des Européens est à peine au-dessus de 15 000 milliards, tandis que celui des États-Unis s’est envolé à 26 900 milliards. »

L’analyse d’autres indicateurs (espérance de vie, consommation de drogue, obésité et alimentation, investissement dans les infrastructures, dépenses de santé par habitant) donnent cependant une image nettement moins glorieuse des Etats-Unis[52].

Les modèles macroéconomiques qui visent à faire une analyse cout-bénéfice du réhuaffement climatique en comparant le « coût économique » de l’action climatique à celui de l’inaction le font en comparant les pertes de PIB générées dans divers scénarios. Le coût économique c’est donc, dans cette approche, la perte de PIB. C’est une vision extrêmement limitée de la notion de coût qui fait perdre de vue l’essentiel comme nous l’expliquons dans la fiche Qu’est-ce qu’un coût ? de la plateforme The Other Economy. Nous renvoyons également à cet article plus ciblé[53] sur les coûts d’atténuation.

Il est temps d’abandonner l’usage de cet indicateur pour cette fin : faire du PIB l’indicateur synthétique de comparaison n’est pas pertinent. Par ailleurs, les analyses coûts-bénéfices ne sont légitimes qu’à la marge d’une situation économique donnée par exemple pour comparer deux options d’aménagement routier ou ferroviaire. Mais les utiliser pour comparer deux situations macroéconomiques d’ensemble sur des horizons de temps long est illusoire voire abusif.

L’évaluation du bien-être et de son évolution doit reposer sur une ensemble d’indicateurs socio-écologiques (comme la santé[54]). C’est ce qu’a tenté de faire l’ONU en promouvant les Objectifs de développement durable, avec néanmoins deux défauts symétriques : l’excès d’indicateurs[55] et à l’inverse la tentative de classer les pays en adoptant une note agrégée représentant l’ensemble des ODD[56]. Nous avons besoin d’un tableau de bord synthétique à l’instar de la proposition faite par la loi SAS[57], mais malheureusement pas encore approprié politiquement.

Cela n’enlève rien à l’intérêt du PIB pour d’autres objectifs comme celui des calculs de recettes fiscales ou de la mesure de l’activité marchande. Notons bien aussi qu’il ne s’agit pas de nier le fait que des hausses de revenus sont corrélées à un sentiment de satisfaction (et inversement que la pauvreté est rarement bien vécue). Le Revenu National Net est de ce point de vue préférables au PIB. Il est, de plus, nécessaire de le corriger par une mesure d’inégalités de revenus et de patrimoines[58] et intégrer les effets de redistribution d’accès au service public[59] et d’activité non monétarisés[60]. L’Insee a réalisé un gros travail dans cette direction avec la notion de comptes augmentés. Voici un mot de présentation dans son blog : « L’Insee publie ce jour les premiers comptes nationaux augmentés. Cette innovation vise à appréhender d’un même tenant l’activité économique, ses conséquences pour le dérèglement climatique, et la répartition des revenus des ménages. »

Pour nous, ici, il s’agit surtout d’affirmer l’impératif de ne pas réduire l’évaluation de la situation d’un pays à son PIB ni celle des coûts d’une action ou de l’inaction relative à la Nature en termes de PIB. Réaffirmons qu’on ne fera pas de PIB sur une planète à + 5°C ou sans vie.

C. Le rejet du dogme de l’équilibre général et de l’efficience des marchés

Même si c’est implicite dans le texte, le dogme de l’équilibre général (sous-jacent à tous les modèles d’équilibre général néoclassique[61] et DSGE) n’est pas rejeté explicitement. Or ce dogme est non seulement contraire aux faits[62] mais dangereux, en faisant croire à ses thuriféraires que l’économie revient spontanément à l’équilibre après un choc.

Ce n’est évidemment pas vrai (les grandes crises financières de 1929 et de 2008 suffisent pour s’en convaincre) mais surtout, du fait de cette croyance, nous ne portons pas assez attention aux déséquilibres que nous pouvons constater. Nous devons bien au contraire savoir assez clairement quelles sont les marges à l’intérieur desquelles notre système socio-économique peut fonctionner (en termes de déficit commercial, dettes privés et publiques, tolérance aux inégalités sociales, prélèvements sur la nature, pollutions …) pour en déduire quand la puissance publique doit intervenir pour permettre au système de rester à l’intérieur de ces marges.

Certes, dans cette conception de l’efficience des marchés, certaines des « défaillances » des marchés sont reconnues, tout comme les problèmes qui en résultent. Mais la « solution » proposée pour corriger ces défaillances consiste à mettre en place des dispositifs, tels qu’une taxe carbone pour la dérive climatique, qui permettraient aux marchés de résoudre les problèmes posés. La puissance publique, mal informée ou sous-informée, ne pourrait les résoudre mieux. Cette vision dogmatique doit être combattue. Même si les marchés ont leur utilité, ils ne peuvent sans régulation et encadrement forts de la puissance publique[63] permettre d’atteindre des objectifs socialement ou écologiquement désirables.

D. Le recours non pas à des prévisions mais à des scénarios qui dessinent, dans ces grandes lignes, un avenir possible

Les modèles économiques dont nous venons de parler font porter l’attention sur les chiffrages dans un cadre de raisonnement devenu obsolète.

Il nous faut porter l’attention sur un nouveau cadre de raisonnement que nous avons esquissé dans les pages précédentes. La méthode la plus efficace (et d’ailleurs employée par le NGFS) est de recourir à des scénarios pour nous faire voir et si possible ressentir quels sont les futurs possibles.

En revanche, ces scénarios ne devraient pas être utilisés pour évaluer des coûts liés à la dérive climatique ou aux pertes de nature, mais pour vérifier que les limites planétaires sont respectées et sous quelles conditions.

E. Le recours à des modélisations biophysiques et à des « toy models » pour l’économie

La prétention des modèles à reproduire les données économiques et à les projeter dans un monde de plus en plus déstabilisé au plan écologique et social est vaine comme nous venons de le voir. Pour autant, il n’est pas inutile de disposer de simulations limitées à une question donnée et à un horizon temporel donné. A cette fin la priorité est à donner aux simulations biophysiques[64] qui permettent d’explorer la « distance aux limites » de l’économie, dans divers scénarios.

Par ailleurs, il est bien sûr possible d’utiliser des modèles ciblés qui n’ont pas vocation à représenter l’intégralité d’une réalité bien trop complexe mais d’un de ses aspects. Ils peuvent être conceptuels (ce qu’on appelle des « toy models ») ou calibrés avec des données empiriques (comme le sont les modèles énergétiques par exemple).

F. L’articulation des enjeux écologiques et sociaux

Les modèles macroéconomiques sont généralement pauvres dans leur représentation des inégalités sociales et de la pauvreté. Ils se contentent souvent d’un « agent représentatif » supposé représenter un individu moyen, ce qui évidemment est à la fois très frustre et théoriquement dangereux : la question des inégalités sociales et des impacts sociétaux à la fois de la transition et des risques physiques du changement climatique et de la destruction de la biodiversité est essentielle. La publication du FMI que nous commentons ici est elle aussi peu diserte sur ces questions. Elle rappelle (page 26) le point de vue exprimé par Dasgupta :

« Les institutions et le capital social jouent un rôle essentiel dans la détermination des préférences individuelles et collectives, et donc de l’économie de la nature.

Les institutions peuvent être définies comme « les contraintes conçues par l’homme qui structurent l’interaction politique, économique et sociale », consistant en « des contraintes informelles (sanctions, tabous, coutumes, traditions, et codes de conduite) et les règles formelles (constitutions, lois, droits de propriété) » (North 1991). Elles sont censées « soutenir les valeurs et produire et protéger les intérêts » (Vatn 2005, p. 83). Les décisions de politique économique sont façonnées par les institutions.

Le capital social. Selon Helliwell et Putnam (2004), le capital social peut être défini comme la combinaison de la confiance mutuelle, de la confiance dans les gouvernements et les marchés et, plus généralement, de « l’environnement institutionnel ». Ces arrangements qui permettent aux gens de s’engager les uns avec les autres pour un bénéfice mutuel ». La confiance, la coopération et le capital social constituent la base sur laquelle reposent les institutions. Le capital social est donc au cœur de l’économie de la biodiversité (Dasgupta 2021, p. 165). »

Mais ces propos sont un peu éthérés par rapport à la violence politique et sociale qui peut se constater dans certains pays, et qui sera accrue du fait des désordres écologiques.

Sans doute serait-il utile de creuser la piste du « Doughnut » initiée par Kate Raworth[65] et poursuivi par les travaux du Doughnut Economic Action Lab et d’Andrew Fanning[66] qui sont, à ma connaissance, les plus avancés sur la nécessité de tenir compte à la fois des limites planétaires et de planchers sociaux ?

Conclusion

Nous venons de mettre en valeur et en perspective une note du FMI qui nous semble faire une avancée notable dans la direction indispensable pour que la macroéconomie dont nous avons besoin pour piloter nos économies sur le moyen et long terme prennent en compte de manière sérieuse la Nature et les limites planétaires. Nous avons suggéré quelques pistes pour aller plus loin.

Les modèles économiques et les concepts évoqués ici sont importants parce qu’ils façonnent, et sont façonnés par des représentations mentales qui habitent les dirigeants. Les faire évoluer est nécessaire mais ne suffit évidemment pas pour changer les décisions ni même leurs orientations. Nous n’avons en particulier pas évoqué les questions stratégiques, institutionnelles, démocratiques ni culturelles.

Le travail est loin d’être terminé et il va demander courage et persévérance face à la force des habitudes et des positions acquises. Mais il est absolument indispensable face aux périls auxquels nous sommes tous confrontés.

Alain Grandjean

Cette note a bénéficié des commentaires constructifs de Jean-Marc Béguin, Didier Blanchet, David Cayla, Louis Delannoy, François Meunier, Pierre Viard, Jean-Marc Vittori. Je les en remercie vivement et bien sûr le contenu final ne les engage en aucun cas.

NOTES

[1] Voir l’article The Trouble with Macroeconomics, Paul Romer, 2016.

[2] Voir son livre L’imposture économique les éditions de l’atelier, 2018 et The New Economics: A Manifesto, Polity, 2021.

[3] Voir Alain Grandjean, Les modèles IAMs et leurs limites, Chaire Energie et Prospérité, 2024 et Alain Grandjean et Gaël Giraud, Comparaison des modèles météorologiques, climatiques et économiques, 2017.

[4] L’évaluation des politiques commerciales et des effets d’accords de libre-échange repose souvent sur des modèles macroéconomiques dont certains sont des modèles d’équilibre général calculables. L’exemple le plus connu est le modèle du Global Trade Aanalysis Project

[5] Voir la Fiche fondement analytique et limites des règles budgétaires européennes sur la plateforme The Other Economy.

[6] Voir Climate macroeconomic modelling handbook, NGFS, 2024

[7] Voir Alain Grandjean, Les modèles IAMs et leurs limites, Chaire Energie et Prospérité, 2024

[8] Voir World Bank Group Macroeconomic Models for Climate Policy Analysis, 2022.

[9] Voir Tout ce qu’il faut savoir sur les rapports nationaux sur le climat et le développement, site de la Banque Mondiale (13/03/23)

[10] Evoquons les Agent Based Models qui constituent un exemple de l’effervescence modélisatrice dans ce domaine. Voir Juana Castro, Stefan Drews, Filippos Exadaktylos, Joël Foramitti, Franziska Klein, Théo Konc, Ivan Savin, Jeroen van den Bergh, A review of agent‐based modeling of climate‐energy policy, Wiley Interdisciplinary Reviews: Climate Change, 2020. Et les travaux de Francesco Lamperti dont cet article Francesco Lamperti et al. Faraway, so Close: Coupled Climate and Economic Dynamics in an AgentBased Model, Ecological Economics, 2018.

[11] Pour en savoir plus voir l’article La croissance du PIB n’est pas expliquée par les modèles macroéconomiques les plus utilisés sur la plateforme The Other Economy.

[12] Les Modèles IAM (pour « Integrated Assessment Models » Modèles d’évaluation intégrée en français) ont pour objectif d’aider à comprendre les interactions entre sociétés humaines, développement économique et climat sur le temps long. L’évaluation est dite intégrée car ces modèles ambitionnent de décrire à la fois le système économique et des systèmes naturels en couplant des modules représentant l’économie, le système énergétique, le climat (et parfois d’autres systèmes naturels).

[13] Citons ici le modèle GEMMES créé par Gaël Giraud et développé maintenant par l’équipe d’économistes de l’AFD dirigé par Antoine Godin. Citons aussi les travaux de Yannis Dafermos (qui a codéveloppé le modèle SFC DEFINE et ceux de Tim Jackson.

[14] Sans rentrer dans une analyse institutionnelle qui dépasse le cadre de cette note. Voir Pierre Alayrac – les économistes, une noblesse d’Europe ? Eu !radio, Nov. 2024

[15] Elle s’appuie sur de nombreux travaux dont le rapport The Economics of Biodiversity: The Dasgupta Review (2021) de Sir Partha Dasgupta, mais le rapport du FMI va plus loin voire est parfois en rupture avec comme nous le verrons ici.

[16] Voir le livre de Philippe Bertrand et Louis Legendre Earth, Our living Planet – The Earth System and its Co-evolution With Organisms, Springer, 2021. Voir aussi Philippe Bertrand. Les Attracteurs de Gaia, Editions Publibook, 2008.

[17] Que ce soit les réactions chimiques, les forces géologiques, l’énergie interne de la planète due en partie à la radioactivité, son magnétisme, le volcanisme, la tectonique des plaques mais aussi l’attraction du soleil et des planètes du système solaire, (d’où résulte la précession des équinoxes -limitée par la présence de la lune, et les grands cycles climatiques) etc.

[18] Gaz dominant de l’air, l’oxygène est maintenant indispensable et indissociable de la vie. Il a cependant été produit par le vivant -qui a inventé la photosynthèse qui produit de l’oxygène à partir de gaz carbonique et de l’eau- dans un environnement pour lequel il représentait un violent toxique : les premiers organismes vivants étaient anaérobies et pas armés pour résister à sa puissance oxydante. Or la production d’oxygène est le fait du vivant. En 2 milliards d’années, l’accumulation de stocks fut suffisante pour modifier le dosage en oxygène dans l’atmosphère et ainsi passer de 1% à 21%, le niveau actuel. Les grands cycles (carbone, phosphore, azote etc. voir le livre Les attracteurs de Gaia) sont tous liés à des interactions entre le vivant et le non-vivant.

[19] Ce n’est pas pour rien que le pape François parle de notre maison commune (voir son encyclique Laudato Si)

[20] Pour ne prendre que l’exemple de l’oxygène, sa proportion (de 21%) dans l’air est très stable depuis 10 à 15 millions d’années (voir Glasspool, I. J., & Scott, A. C. (2010). Phanerozoic concentrations of atmospheric oxygen reconstructed from sedimentary charcoal, Nature Geoscience). Il est maintenant avéré que la biosphère actuelle assure en retour la stabilité chimique de notre atmosphère. Mais sa composition varie depuis notre propension à brûler massivement des énergies fossiles. Et l’on sait aussi qu’une élévation de 2 à 3% de la teneur en oxygène de l’atmosphère suffirait, en multipliant les incendies, à déclencher une instabilité suffisante pour menacer nos conditions de survie.

[21] Les écritures comptables sont toujours équilibrées ; la création monétaire qui est un passif bancaire a toujours une contrepartie, comme par exemple une créance. Mais l’expression « création ex nihilo » veut dire que la monnaie n’est pas toujours issue d’un dépôt préalable. Cela étant, la question monétaire est difficile et cette formulation lapidaire demande des explications complémentaires. Voir le module Monnaie sur la plateforme The Other Economy.

[22] Ce postulat est implicite dans le raisonnement de Robert Solow et ses critiques bien connues du rapport Meadows. Pour en savoir plus voir les articles « La poursuite infinie de la croissance économique serait possible » et « Il suffirait de remplacer les ressources naturelles par du capital artificiel (des machines) » sur la plateforme The Other Economy

[23] Page 328.

[24] Voir la Fiche Doit-on donner un prix à la nature, sur la plateforme The Other Economy

[25] Voir les travaux relatifs au référentiel CARE et ceux de la chaire comptabilité écologique et le module sur L’entreprise et sa comptabilité de la plateforme The Other Economy.

[26] Les réflexions sur l’évolution des référentiels comptables et de leur application sont nombreuses ; mais il s’agit dans tous les cas de sujets techniques et de grande ampleur (les règles comptables s’appliquent de manière obligatoire dans le monde à des centaines de millions d’entreprises).

[27] Voir L’épargne nette ajustée des effets liés au climat est négative en France. Insee Analyses n° 98. Novembre 2024. Et Croissance, soutenabilité climatique, redistribution : qu’apprend-on des « comptes augmentés » ? Blog de l’Insee, Nov. 2024

[28] Le rapport L’approche économique de la biodiversité et des services liés aux éco systèmes réalisé en 2009 à la demande du gouvernement français a évalué qu’un hectare de forêt naturelle pourrait valoir 35000 euros par ha (en actualisant 970 euros de valeur annuelle par ha) avec une fourchette d’un rapport 4 (entre 15000 et 60000 euros environ). Le terrain constructible en France vaut 1000000 euros l’hectare en moyenne.

[29] cf. Figure 3, p. 7, et Annex Figures 1.1 à 1.3, pp. 32-34.

[30] Depuis environ 800 000 ans, la concentration en CO2 de l’atmosphère s’était stabilisée entre 180 et 300 ppm. Elle dépasse aujourd’hui les 400 ppm.

[31] Notre climat, par exemple, comprend de nombreux points de bascule qui une fois franchis provoqueront des réactions en chaine menant à un emballement du réchauffement planétaire: arrêt des courants océaniques, fonte du Groenland, fonte des glaciers continentaux etc. De la même manière, les équilibres de la biodiversité sont complexes et une pression relativement plus forte peut conduire à un effondrement brutal de la population d’une espèce.

[32]Rappelons cette phrase bien connue : « M. Pareto croit que le but de la science est de se rapprocher de plus en plus de la réalité par des approximations successives. Et moi je crois que le but final de la science est de rapprocher la réalité d’un certain idéal ; c’est pourquoi je formule cet idéal. » Auguste et Léon Walras, Œuvres économiques complètes, Vol. XIII. p. 567 (Walras L. Œuvres diverses) – Pierre Dockès, Claude Mouchot et Jean-Pierre Potier, Economica.

[33] Dans son livre Homo juridicus,Essai sur la fonction anthropologique du Droit, Le Seuil, 2009, dont voici un extrait du résumé proposé par l’éditeur « L’aspiration à la justice est, pour le meilleur et pour le pire, une donnée anthropologique fondamentale, car les hommes ont besoin pour vivre ensemble de s’accorder sur un même sens de la vie, alors qu’elle n’en a aucun qui puisse se découvrir scientifiquement. La dogmatique juridique est la manière occidentale de lier ainsi les hommes. Le Droit est le texte où s’écrivent nos croyances fondatrices : croyance en une signification de l’être humain, en l’empire des lois ou en la force de la parole donnée. »

Alain Supiot suit ainsi sur ce plan Pierre Legendre selon qui, dans toutes les sociétés, la raison humaine a des fondements dogmatiques. Voir V. P. Legendre, De la Société comme texte, Linéaments d’une anthropologie dogmatique, Fayard, 2001.

[34]Dominique Bourg et Jean-Louis Schlegel, Parer aux risques de demain: Le principe de précaution, Seuil, 2009.

[35] Pour une vue d’ensemble de la littérature sur les fonctions de production agrégées, voir Felipe et Fisher, Aggregation in Production Functions: What Applied Economists should Know, Metroeconomica, 2003.

[36] A Practical Guide to Macroeconomics, Jeremy B. Rudd, Cambridge University Press, 2024.

[37] Récemment un peu moins pour les pays développés mais plus pour les pays émergents pour lesquels la PTF peut atteindre 2 à 4%.

[38] Voir Damage functions, NGFS scenarios, and the economic commitment of climate change An explanatory note, NGFS 2024, page 29 ; et Climate macroeconomic modelling handbook, NGFS, 2024.

[39] Cette perte de 30% est l’évaluation retenue à ce stade par le NGFS des dommages dus au changement climatique et évalués avec une fonction de dommage.

[40] Des auteurs comme Giglio et al (Giglio, Stefano, Theresa. Kuchler, Johannes Ströbel, and Olivier Wang. 2024. “The Economics of Biodiversity Loss.” CEPR Discussion Paper DP19277, National Bureau of Economic Research, Cambridge, MA.) modélisent la production de services écosystémiques agrégés à l’aide d’une fonction de production agrégée.

[41] Mathilde Salin, Katie Kedward, and Nepomuk Dunz. “Assessing Integrated Assessment Models for Building Global Nature-Economy Scenarios.” Banque de France. Working Paper No. 959. 2024.

[42] La démographie joue bien sûr un rôle déterminant dans l’évolution du PIB et c’est une question majeure à la fois pour le développement des pays les moins avancés et à long terme pour le rapport entre l’humanité et la Nature. Mais nous traitons ici uniquement de la question de la croissance du PIB par habitant.

[43] La productivité d’un facteur de production (capital ou travail par exemple) est le rapport entre la production réalisée et le facteur utilisé pour cette production. En pratique, la productivité du travail est plus facile à cerner : c’est le rapport des heures travaillées sur le PIB.

[44] Nous simplifions ici, il existe un courant théorique puissant, dit de la croissance endogène qui reconnait que la croissance ne vient pas de « nulle part » mais est explicable par l’éducation, la recherche et l’innovation. Mais dans la pratique, du fait de la complexité du sujet et de la difficulté de mesurer précisément certains de ses paramètres (comme le taux d’innovation ou le retour sur investissement en capital humain), les modèles macro utilisés par les institutions sont à base de fonction de production et de PTF…

[45] Dépenses improductives, dette publique et création monétaire, Chroniques de l’Anthropocène, 2024

[46] Dasgupta, Partha and Levin, Simon, Economic Factors Underlying Biodiversity Loss (February 1, 2023). Philosophical Transactions of the Royal Society B, forthcoming , Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=4372379 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.4372379

[47] Dempsey, Jessica, Audrey Irvine-Broque, Tova Gaster, Lorah Steichen, Patrick Bigger, Azul Carolina Duque, Amelia Linett, and others. 2024. “Exporting Extinction: How the International Financial System Constrains Biodiverse Futures.” The Centre for Climate Justice, Climate and Community Project, and Third World Network, University of British Columbia.

[48] Notons ici que paradoxalement les instruments comptables utilisés dans la pratique et les modèles économiques majoritaires ne conduisent pas du tout à une optimisation de l’usage des ressources naturelles, pour la raison déjà évoquée qu’elles ne sont pas comptées.

[49] Voir le TEDx La révolution de la robustesse et son livre « La troisième voie du vivant » Odile Jacob, 2022.

[50] Voir le rapport de la Commission Stiglitz, Sen et Fitoussi sur la mesure des performances économiques et du progrès social, 2009 (traduction en anglais ici). A la suite des travaux de cette commission la chaire Mesures de l’économie copilotée par Catherine Doz et Marc Feurbaey a été créée au sein de Paris School of Economics. Voir aussi le livre de Marc Feurbaey et Didier Blanchet, Beyond GDP, Measuring Welfare and Assessing Sustainability. Oxford University Press, 2013.

[51] Pour en savoir plus sur le PIB, la façon dont cet indicateur est construit, ce qu’il représente et ses limites, vous pouvez consulter le module sur Le PIB, la croissance et les limites planétaires de la plateforme The Other Economy.

[52] 37% des adultes étatsuniens ne peuvent pas faire face à une dépense imprévue de 400$ par eux-mêmes (ils devront emprunter / vendre quelque chose ou juste ne pas pouvoir du tout y faire face). Voir Economic Well-Being of U.S. Households in 2023, Fed. Par ailleurs, 100 millions d’américains sont englués dans des dettes médicales. Voir 100 Million People in America Are Saddled With Health Care Debt, KFF Health News, 2022. Plus globalement voir Etats-Unis : Pourquoi Trump ? 10 chiffres clefs sur une société cassée, Le Grand Continent (02/11/24) et Dette, inégalités, démocratie malade : des failles made in America, Alternatives Économiques (27/09/24)

[53] Köberle, A.C., Vandyck, T., Guivarch, C. et al. The cost of mitigation revisited. Nat. Clim. Chang. 11, 1035–1045 (2021).

[54] Voir à ce sujet le livre d’Eloi Laurent Et si la santé guidait le monde ? L’espérance de vie vaut mieux que la croissance. Les Liens qui libèrent. 2021.

[55] Les ODD sont au nombre de 17, déclinés en 169 cibles pour la période 2015-2030 et suivis au niveau international par 231 indicateurs (la France en suivant 98). Voir Indicateurs pour le suivi national des objectifs de développement durable, Insee (04/07/24).

[56] Voir le classement des pays du monde selon leur note globale relatives au ODD sur le site du Sustainable report 2024.

[57] Votée en 2015, la loi SAS prévoit que le gouvernement remette chaque année au Parlement un rapport présentant l’évolution de nouveaux indicateurs de richesse ainsi qu’une évaluation de l’impact des principales réformes engagées au regard de ces indicateurs. A la suite de ce vote, des travaux ont été engagés afin d’identifier 10 indicateurs de richesse. Dans les faits les rapports rendus obligatoires par cette loi n’ont eu aucun écho médiatique et ne sont ni connus ni utilisés par le personnel politique.

[58] Voir l’article Les inégalités monétaires se sont fortement accrues dans les dernières décennies au sein des pays développés et la fiche Comment mesurer les inégalités monétaires ? sur la plateforme The Other Economy.

[59] Voir l’article La redistribution de richesses réduit les inégalités, sur la plateforme The Other Economy.

[60] Le PIB ne compte pas le travail domestique ou le bénévolat. Mais déterminer s’il faut corriger le PIB pour intégrer cela ou s’il faut structurellement accorder de la valeur à ce qui n’a pas de prix est un débat de fond.

[61] Les modèles néokeynésiens introduisent des rigidités sur les marchés à court terme mais convergent vers un équilibre général à long terme.

[62] Pour de nombreuses raisons sur lesquelles nous ne pouvons nous étendre ici (voir l’article Les marchés financiers seraient efficients sur la plateforme The Other Econmoy) mais dont l’une des plus importantes n’est pas toujours évoquée. Les théorèmes d’équilibre concurrentiel général repose sur l’hypothèse de rendements décroissants alors que dans la majeure partie des secteurs économiques les rendements sont croissants. Dans ce cas, la concurrence conduit à la formation d’oligopoles ou de monopoles (les économistes emploient le terme de concurrence monopolistique, voir le livre de Michel Volle Iconomie) et ne conduit pas un optimum.

[63] Voir le rapport du Secours catholique La finance aux citoyens, 2018.

[64] C’est ce qui est fait par l’initiative IF de Carbone4.

[65] La théorie du Donut. L’économie de demain en 7 principes, Plon 2018.

[66] Voir le site A Good Life For All Within Planetary Boundaries sur lequel chaque pays est analysé au regard des critères du donut et l’article Fanning, A.L., O’Neill, D.W., Hickel, J., and Roux, N. (2021). The social shortfall and ecological overshoot of nations. Nature Sustainability

2 réponses à “La Nature au cœur du raisonnement économique : l’émergence d’une nouvelle macroéconomie.”

Bonjour,

Je commence la lecture de cet article.

J’ai noté une coquille dans la première partie « 1. Les nombreuses failles des modèles macroéconomiques » dans la phrase « Cette contestation de la pertinence de la macroéconomie se traduit par une certaine désaffectation vis-à-vis de la discipline » : désaffectation au lieu de désaffection.

Cordialement,

Olivier Givaudan

Merci !

Vos réflexions sont toujours aussi éclairantes, et basées sur un gros travail de recherche. Un grand merci pour cela.

Une interrogation. Au chapitre 2 – C, le NGFS prévoit une croissance de 300 % de l’économie mondiale d’ici 2100. Même avec un taux plus modeste de 1%, la croissance serait de 120 %.

Comment se fait-il que cet organisme ne prenne pas en compte la finitude de notre monde, et de ses ressources ? Le pétrole est à son plateau et va décliner ( ce qui est une bonne chose vis-à-vis des émissions de CO2). Le PIB est directement lié à la quantité de matières premières extraites du sol. Il n’y a, par exemple, pas assez de mines de cuivre ouvertes actuellement si nous voulons électrifier la plupart des machines à combustion thermique. Bref : un quadruplement, ni même, un doublement du PIB dans ces conditions semble impossible.

Cordialement. Alfred Mac Leod