Les agriculteurs sont descendus dans la rue pour exprimer leur colère et leurs multiples motifs de mécontentements. Comment expliquer que des agriculteurs qui travaillent beaucoup n’arrivent pas à dégager un revenu suffisant pour couvrir leurs charges ? Comment expliquer que les plus gros céréaliers qui poussent depuis des années à produire toujours plus, se retrouvent également dans cette situation ? Le discours de la FNSEA est de longue date de développer la production pour gagner plus. Cela ne semble pas être toujours gagnant. Il faut se demander si le modèle de développement promu par l’État et les organisations professionnelles majoritaires[1] n’est pas dans une impasse. Nous allons voir dans ce billet que la réponse est positive sans équivoque et qu’il existe des alternatives bien meilleures économiquement, socialement et écologiquement.

L’échec du modèle agricole dominant

Les agriculteurs travaillent beaucoup (plus de 80 heures par semaine). Si évaluer le revenu des agriculteurs n’est pas aisé[2], les prélèvements privés par actif non salarié travaillant sur l’exploitation[3] est l’indicateur qui se rapproche le plus de ce que serait un salaire. Ils s’élevaient en 2021 à 30k€ en moyenne par exploitation avec cependant une très forte hétérogénéité : ce revenu n’est que de 14k€ dans les plus petites exploitations (ce qui est très insuffisant pour vivre décemment) et plus de 46k€ chez les plus gros exploitants[4]. Cette forte différence s’explique par les aides de la PAC qui, depuis 1992, sont versées en fonction de la taille de l’exploitation (nombre d’ha) ou du nombre d’animaux présents. De ce fait, en 2020, 17% des exploitations françaises ont reçu 50 % des aides. Ainsi, le président actuel de la FNSEA, reçoit plus de 170k€ pour les près de 700ha qu’il exploite via diverses sociétés dans le Bassin parisien[5], alors qu’en moyenne une exploitation céréalière reçoit 33k€[6]. Ces aides européennes sont indispensables pour la plupart des exploitations. D’après la publication de référence Graph’agri 2022, publiée par le service statistique du ministère de l’agriculture « les subventions d’exploitation versées en 2020 représentent en moyenne, pour les bénéficiaires, 16,7 % des produits courants et 46,5 % de l’EBE »[7].

Le discours des organisations agricoles et des industries agro-alimentaires est d’encourager les agriculteurs à produire toujours plus, pour avoir plus d’aides et améliorer leur revenu. L’objectif est d’aider les exploitations à grossir pour réduire les charges par unité produite. Ceci implique, par ailleurs, un agrandissement régulier des exploitations au détriment de la reprise des fermes par les jeunes.

Les manifestations actuelles montrent que l’objectif d’amélioration du revenu n’est pas atteint dans la majorité des cas. Il est facile de comprendre pourquoi : pour produire plus les exploitations s’endettent pour acheter du matériel plus performant, plus d’engrais pour augmenter les volumes produits, plus de pesticides pour lutter contre les maladies. Pour produire plus, elles augmentent les surfaces, ce qui fait progresser les charges de structures mais aussi les charges opérationnelles notamment de carburant. Des machines plus puissantes, plus lourdes, équipées de logiciel d’aides à la gestion des épandages consomment plus de fuel. L’agrandissement conduit les agriculteurs à faire plus de kilomètres en tracteur, ce qui expliquent leur revendication pour atténuer les taxes sur le carburant au détriment de la réduction des émissions de GES.

Malgré tous ces moyens techniques, les rendements ne progressent plus car les sols ont perdu de leur fertilité, de leur humus. Les sols s’appauvrissent et les intrants coûteux ne parviennent plus à compenser la baisse de qualité du sol. Des sur- investissements, surtout dans le matériel, expliquent que malgré plus de volumes produits les agriculteurs ne voient pas leur revenu progresser. En 2020, l’endettement moyen des exploitations françaises est de près de 43%[8]. Les exploitations qui espéraient gagner plus voient une part de leur résultat aller vers les banques, vers les industries agroalimentaires ou les coopératives d’approvisionnement.

Certes, certains agriculteurs obtiennent le résultat escompté en cumulant un certain nombre d’atouts : une situation de départ favorable (ferme des parents déjà de taille importante et bien structurée), une excellente qualité agronomique des sols, des débouchés industriels sécurisés, des conditions de financement améliorées du fait de la taille et bien sûr une bonne compétence technique du chef d’exploitation. Dans le Bassin parisien ou dans la région Hauts-de-France, vue la qualité des terres, les incidents climatiques moins nombreux que dans d’autres régions plus centrales ou méridionales, la course au rendement peut être gagnante, même si aujourd’hui dans ces régions les exploitants constatent un plafonnement et même parfois une réduction des rendements[9]. Dans les zones intermédiaires de la périphérie du bassin parisien, en Bourgogne, en centre Val de Loire ou dans les régions du Sud-ouest, la qualité des terres moindre, des variations climatiques plus importantes ne permettent pas, le plus souvent , d’atteindre l’objectif de revenu.

Beaucoup de travail, un capital à gérer très important et des revenus qui progressent peu dans le temps : nous sommes face à une agriculture très capitalistique difficilement reprenable. Les exploitations de grandes tailles, fortement équipées sont très coûteuses et la reprise par des jeunes est difficile.

D’un point de vue environnemental, ce modèle a montré son échec : perte de fertilité des sols, réduction drastique de la biodiversité, ressource en eau réduite et polluée, conséquence négative sur la santé par l’exposition des agriculteurs et des riverains aux pesticides.

Ce schéma est-il universel et irréversible ? Heureusement, non. Les injonctions du syndicat dominant ne sont pas nécessairement suivies. Des agriculteurs de longue date ont choisi de revenir à des modèles reposant plus sur l’agronomie, sur la meilleure utilisation des ressources naturelles et locales. Plutôt que de suivre un modèle unique, ils s’appuient sur leur environnement proche, observent les conditions climatiques, les possibilités du sol, tirent profit des interactions positives avec le milieu naturel. Ils ne cherchent pas à produire plus mais à produire mieux en faisant reposer leur revenu sur un chiffre d’affaires moindre et des charges opérationnelles et de structures moins importantes.

L’équilibre financier repose sur un nouvel équilibre, qui n’est pas facile à faire comprendre aux banquiers. Une ferme avec un chiffre d’affaires modeste peut-elle être durablement rentable ?

Gagner plus en produisant moins, c’est possible.

Nous pouvons nous appuyer sur l’exemple[10] d’un éleveur laitier breton. Originaire du milieu agricole, il a repris en 2012, à 23 ans, la ferme de ses parents. Son projet d’installation était très classique : 350 000 litres de lait conventionnel, 69 hectares de maïs/céréales/herbe, des vaches produisant 7 500 litres par année. Le troupeau est monté rapidement à 35 vaches pour 70 heures de travail par semaine. Le système était bien maîtrisé avec des achats d’intrants optimisés. Il dégageait un bon Excédent Brut d’Exploitation, mais pas de trésorerie du fait des annuités de 55 000 euros à rembourser.

En 2017, à l’installation de sa conjointe, le couple décide de changer l’objectif de l’exploitation. L’objectif principal est devenu de produire le lait au moment où il coûte le moins cher à produire. Deux raisons ont poussé à ce changement d’orientation : améliorer le revenu en produisant du lait au moindre coût et travailler moins pour mieux vivre.

Ce changement fondamental a nécessité une remise en question rapide. En trois ans, toutes les surfaces sont passées en prairies. Le parcellaire bien groupé[11] avec 58 hectares autour du bâtiment et 10 hectares à trois kilomètres a permis de tirer profit au mieux de l’herbe. La suppression du maïs et des céréales a entrainé une forte réduction des frais de culture notamment des consommations de fuel.

Les exploitants ont accepté de voir la production par vache baisser. La ferme produit aujourd’hui autant de lait qu’avant le changement de système mais avec 10 vaches de plus. Les 47 vaches vêlent toutes au printemps du 1er mars à mi-avril. Elles produisent annuellement 4 200 litres de lait bio et ne sont traites qu’une fois par jour, ce qui réduit le travail sans effet néfaste sur les animaux. La salle de traite est fermée pendant deux mois (de mi-décembre à mi-février), afin de prendre des congés en famille. Aucun aliment n’est acheté en dehors du sel et des minéraux.

Au plan économique, la situation s’est considérablement améliorée. Tout d’abord, la vente des machines devenues inutiles (des travaux de culture ayant été supprimés) a permis de rapporter 50 000 euros de trésorerie au moment de la transition. Et les annuités d’emprunt se sont fortement réduites. La suppression des charges d’achat d’aliments complémentaires, d’engrais, de phytos et de semences a permis d’économiser 70 000 euros par an. Les deux exploitants fournissent, en moyenne sur l’année, et à eux deux, quarante heures de travail par semaine et leur EBE est pour chacun de 55 000 euros. En 2022, l’exploitation a dégagé 80 000 euros de revenu pour une production de 156 000 euros.

Ce système nécessite d’observer attentivement la pousse de l’herbe et de décider de faire brouter ou de faucher au bon moment. Le travail change et repose sur des passages réguliers dans les prairies et de tenir compte finement des conditions climatiques. Bien entendu, ce système fonctionne bien car il est adapté aux conditions climatiques humides avec une pluviométrie assez régulière.

L’exploitation s’est engagée dans la production bio et s’est intéressée également à l’amélioration des conditions environnementales : 2 km de haies ont été replantées avec des espèces locales. Ces haies sont utiles pour la reprise de la biodiversité et sont utiles aussi aux vaches qui peuvent trouver de l’ombre l’été ou se protéger du vent l’automne.

Au total, le chiffre d’affaires a baissé mais avec un travail réduit et en respectant l’environnement. Par contre, le revenu disponible s’est fortement accru : (80 k€ au lieu de 30k€ en moyenne comme on l’a vu plus haut). Certes, il est moins profitable aux fournisseurs d’intrants et aux banques qui ont moins d’investissements à financer…

Cet exemple montre qu’une autre agriculture et possible. Elle permet aussi d’assurer la souveraineté alimentaire, (elle produit autant avec plus d’animaux[12]), de mieux vivre et de respecter l’environnement.

Dans tous ces systèmes « durables » l’agriculteur doit tenir compte de son milieu et ne peut plus appliquer une recette valable pour tous dans toutes les conditions.

Les agriculteurs qui pratiquent cette agriculture durable[13] sont déjà nombreux (en ordre de grandeur ils représentent 10% du total) mais ont du mal à se faire entendre des pouvoirs publics[14]. Ce type d’agriculture moins équipée en matériel, moins capitalistique peut paraitre peu dynamique, mais ses résultats sont probants. Le syndicalisme majoritaire pousse à accroître le Chiffre d’affaires ce qui convient bien aux intermédiaires de l’agriculture (fournisseurs d’aliments, de machines, d’engrais, de phytos) qui en profitent pour développer leur propre activité. Le système intensif fait tourner l’amont de l’agriculture, mais le producteur lui ne s’y retrouve que rarement. Les systèmes durables replacent le revenu de l’agriculteur comme la variable principale.

En outre et c’est fondamental aujourd’hui, ces modèles sont plus facilement transmissibles et peuvent assurer l’avenir des exploitations sur le territoire. Dans la course à l’agrandissement et à la productivité la France sera, sans aucun doute, perdante car il y a d’autres pays dans le monde qui peuvent avoir de très grands espaces avec des charges faibles et des conditions sociales moins bonnes.

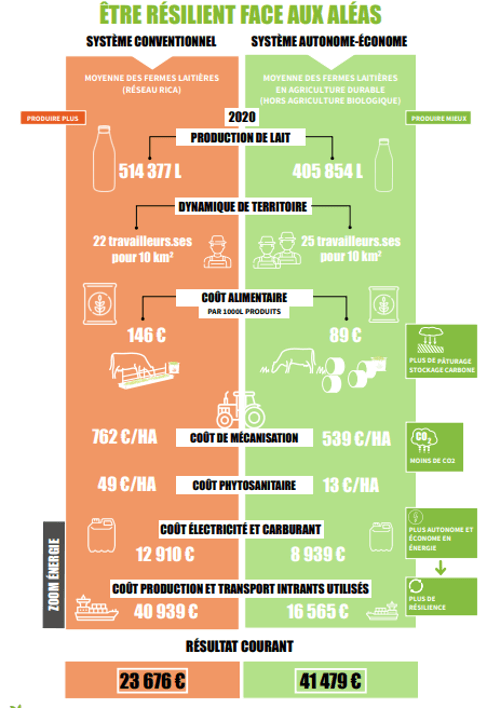

Annexe : comparaison sur la formation du revenu en système conventionnel et en système durable.

Michel Auzet, ingénieur agronome, directeur du master Management des politiques environnementales et soutenables , Institut Catholique de Paris

4 réponses à “La course au volume est-elle favorable aux agriculteurs ?”

Bonsoir Erwan

Merci pour cette analyse que je partage à 100 pour 100.

Je n ai pas compris ces manifestations de la part du syndicat ,gestionnaire de la politique gouvernementale.

C’est la base qui bouge et qui soufre, acculé par des charges insupportables dans un système qui est là pour faire fonctionner coop, marchands de pesticides, et de matériel.

J’ai vécu ça très concrètement avec nos locataires de terres.

Complètement sous la coupe du technico-commercial de la coop, qui leur faisait dépenser sans compter et sans aucun sens agronomique ; par exemple, le chaulage considéré comme inutile !

Résultats : dettes, faillite et des terres dans un état impensable, acide, envahi de mauvaises herbes, chardons et autres laiterons.

Le repreneur que nous avons choisi bio a du mal…

Le système du toujours plus arrive à sa fin, les sols trop sollicité sont fatigué, les rendements plafonnent, voire régressent.

À côté de chez moi, des agriculteurs bio depuis 25 ans, en élevage, plantent des arbres dans leurs prairies, ne labourent pratiquement plus. Et avec les excès d’eau de cet hiver, leurs parcelles se portent mieux que celles exploitées à fond.

Voilà mes commentaires du soir.

Bonne soirée Gilles S.

Bonjour et merci pour cet article détaillé. Dans l’exemple qui a été cité, on parle de 50K€ de vente de matériel au moment de la transition : cette somme a certes permis de payer une annuité de dette, mais quid des années suivantes ? Les agriculteurs ont continué à payer pour des investissements ayant été dépréciés ? Le banquier n’avait-il pas une clause de remboursement anticipé en cas de vente du matériel ?

La transition est souvent bloquée par des engagements financiers parfois absurdes.

Le matériel vendu a apporté de la trésorerie immédiatement. Les emprunts portaient surtout sur les bâtiments et ils continuent à les rembourser mais ils sont en phase finale de remboursement.

Bonjour et merci pour cet article très instructif. Vous soulignez l’importance des aides de la PAC pour les agriculteurs, mais ne serait-il pas pertinent d’analyser plus en profondeur comment ces subventions pourraient être mieux distribuées pour favoriser les petites exploitations ? Actuellement, la concentration des aides sur les grandes exploitations semble perpétuer les inégalités. Une réforme de ces subventions pourrait-elle réellement permettre un développement plus équitable et durable de l’agriculture en France ?