Dans leur rapport « L’entreprise, objet d’intérêt collectif » remis aux ministres de l’écologie et du travail début mars, Jean-Dominique Sénard et Nicole Notat proposent des transformations diverses de la définition et de la gouvernance de l’entreprise. Il s’agit de reconnaitre « l’intérêt propre » de la société, au-delà des intérêts particuliers de ses membres et de rendre les Conseils d’Administration des entreprises responsables de la formulation de la « raison d’être » de la société ; dès lors, il s’agit d’ajouter à la définition juridique actuelle de toute société (le fameux article 1833 du code civil) le fait que celle-ci doit être gérée « dans son intérêt propre, en considérant les enjeux sociaux et environnementaux ». Le rapport propose également d’augmenter le nombre d’administrateurs salariés pour aller jusqu’à 3 dans les CA de plus de 13 membres ; de créer un comité de parties prenantes à côté du CA, afin de veiller à la stratégie RSE de l’entreprise ; et enfin de créer un statut spécial d’entreprise « à mission » pour celles qui cherchent à mesurer leurs impacts au regard d’un objectif sociétal donné.

Diverses autres recommandations apparaissent aussi, en vue de lier les questions sociales et environnementales à différents aspects de la vie de l’entreprise : elles concernent le souci d’éviter des rémunérations variables déconnectées de la performance sociale et environnementale, l’exploration de la réforme des normes comptables susceptible de comptabiliser les effets de l’activité sur la nature et sur les personnes, ainsi que l’étude « de la place et du rôle de l’actionnaire ».

Des recommandations encore hors sol et hors ciel : quelle compatibilité entre la gestion des entreprises et les enjeux sociaux et environnementaux globaux ?

Tout ceci fait dire à certains que les recommandations sont ambitieuses et marquent un réel pas en avant. Qu’en penser ? La seule question que nous devons nous poser est bien celle de savoir si elles vont assez loin, pour nous permettre de réaliser les engagements internationaux de lutte contre le réchauffement climatique et de développement durable et équitable pour tous, aujourd’hui et demain. Or curieusement, le rapport ne positionne pas la réflexion dans le cadre de ce contexte mondial et urgent. Il fait certes mention des Accords de Paris sur le climat, du drame du Rana Plaza de 2013 ou encore du dieselgate mais non comme des éléments structurants de la réflexion.

A cet égard, il peut apparaitre encore largement hors sol et hors ciel, de la même manière que le Plan d’action pour la croissance et la transformation des entreprises (PACTE)[1] parle de la croissance sans la qualifier d’aucune manière : or la croissance du Pib, telle que nous la mesurons, est assise sur l’augmentation de la consommation d’énergies fossiles, qui est elle-même incompatible avec la limitation de l’augmentation moyenne de la température à moins de deux degrés d’ici la fin du siècle[2]. Il y a donc une contradiction entre les engagements des Etats en matière climatique et des documents qui prônent la gestion en fonction de l’intérêt propre de la société, sans l’obliger à vérifier la compatibilité avec les enjeux sociaux et environnementaux globaux et sans lui demander de rendre des comptes précis à ce sujet. De la même manière, la prise en charge de la stratégie RSE dans un comité à part, et non au sein du CA, est symptomatique du maintien de la déconnexion entre les objectifs économiques et financiers d’un côté, et les préoccupations sociales et environnementales de l’autre, et du primat des premiers. Le risque est alors de changer à la marge les pratiques existantes, alors que le chemin à parcourir est bien plus radical : subordonner le niveau de profitabilité de l’entreprise à l’intégration prioritaire d’objectifs sociaux et environnementaux dans sa stratégie.

Il apparait donc un premier défi considérable pour ceux et celles qui cherchent à transformer les modèles économiques : l’habitude est de partir de la situation actuelle pour regarder comment avancer dans la bonne direction. Ne faut-il pas adopter une perspective différente, face au ‘schisme de réalité’[3] entre le niveau du discours officiel et celui des tendances mondiales effectives qui ne s’orientent pas vers des modèles sobres et décarbonés ? Ne faut-il pas partir du terrain plutôt que de la firme ? Partir du terreau fertile plutôt que de la ‘boite’ fermée sur elle-même ?

Répondre à cette question, c’est choisir de positionner les réformes soit du côté de l’adaptation microscopique du business as usual, soit du côté des innovations disruptives susceptibles de transformer vraiment les choses. Malheureusement, les recommandations ont choisi la première voie.

Une logique de moyens

Remarquons, tout d’abord, que les recommandations sont dans l’ensemble en-deçà de certaines avancées récentes du droit au niveau international : la nouvelle définition de la RSE par la Commission européenne, depuis 2011, mentionne en effet que l’entreprise est responsable de maîtriser ses impacts, et ceci sans que soit précisé le périmètre, c’est-à-dire de façon directe mais aussi à l’égard de sa chaine de valeur, de façon à éviter les formes variées d’esclavage moderne et les violations des conditions d’un travail décent et d’un environnement sain pour tous. Cette définition est cohérente avec le cadre « protéger, respecter, remédier » de l’ONU (ou « Principes Ruggie », 2011) concernant les responsabilités partagées des Etats et des entreprises vis-à-vis des droits fondamentaux des citoyens dans leur sphère d’influence. Elle a contribué à la loi sur le devoir de vigilance des sociétés mères et des entreprises donneuses d’ordre, adoptée par le parlement français en mars 2017, et elle nourrit aussi les débats à l’ONU autour de l’élaboration d’un traité contraignant pour les multinationales, dont le principe a été voté par la commission des droits de l’homme en 2014. Tous ces textes de soft ou de hard law vont dans le sens d’une responsabilité accrue à l’égard des impacts (même s’ils demeurent, du point de vue juridique, dans une obligation de moyens). De manière surprenante, les recommandations du rapport Sénard Notat se situent essentiellement au niveau de la logique de moyens déclaratifs, laissant aux seules entreprises à mission l’exigence de mesure des impacts de leur activité.

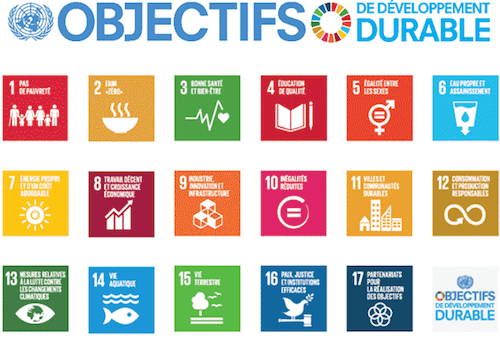

Pourtant, le souci partagé de mise en œuvre des Objectifs de Développement Durable et de l’accord de Paris sur le climat suppose de chercher à faire converger les logiques financières et extra-financières, à transformer les règles du jeu mondial (notamment en matière comptable et fiscale), afin d’éviter les désastres annoncés si nous poursuivons notre course folle. Il s’agit bien de décélérer, de favoriser la sobriété collective vis-à-vis des projets voraces en minerais et énergies fossiles, non pas pour faire advenir l’austérité mais pour favoriser une qualité de vie durable sur les territoires. De la même manière que la métrique du PIB n’est pas adaptée aux enjeux sociaux et environnementaux, de même il faut intégrer de façon structurante le climat et le lien social dans la stratégie d’entreprise.

Il est à cet égard étonnant que des recommandations comme celle de la Task Force on Climate-related Financial Disclosures (2017)[4]– coordonnée par Bloomberg, mandaté par le Conseil de Stabilité Financière – reprises par le groupe d’experts sur la finance durable de l’UE [5], soient mentionnées par les auteurs du rapport sans en tirer des conséquences plus exigeantes vis-à-vis de la transformation nécessaire du droit (au-delà de l’exigence de reporting pour les investisseurs de l’article 173 de la loi française sur la transition énergétique). Même si les recommandations de la TCFD concernent essentiellement les moyens à prendre par les entreprises, et ne sont donc pas assorties de suggestions d’obligations de résultat et d’impact, elles font apparaitre avec force le caractère structurant de la lutte contre le réchauffement climatique pour les entreprises, sur les terrains conjoints de la gouvernance, de la stratégie, de la gestion des risques, et de la mesure des engagements. Elles reflètent, ainsi, une vision plus ambitieuse que celles du rapport Sénard-Notat, quant à l’obligation d’impliquer toutes les entreprises (et pas seulement de quelques unes particulièrement vertueuses) dans la lutte contre le changement climatique. L’objectif est bien que les entreprises rendent des compte sur leur stratégie, sur leur anticipation des conséquences de scénario à deux degrés pour leur activité, et qu’elles publient des données sur leurs émissions au long de leur chaine de valeur, en amont et en aval.

De façon plus globale encore, beaucoup de propositions sont faites – autant de la part de chercheurs que d’institutions internationales – et des ressources existent, pour contribuer à faire advenir de nouvelles métriques cohérentes avec l’ampleur des objectifs climatiques et sociétaux : en particulier, pour lutter contre l’optimisation et l’évasion fiscales dommageables par un reporting pays par pays et la mise en place d’une assiette commune consolidée pour l’impôt sur les sociétés (e.g. la directive ACCIS européenne), pour comptabiliser autrement la nature et l’humain, afin d’intégrer le coût de maintien et de développement du patrimoine naturel et humain[6] pour lutter contre les inégalités de revenus mortifères pour nos sociétés comme pour la planète par une réduction des écarts de rémunération dans les entreprises et par une fiscalité progressive[7] etc..

La pensée dans le cadre, source de l’inertie

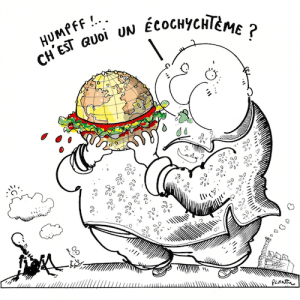

Pourtant l’inertie, voire la force active d’opposition, des décideurs est bien perceptible. Les raisons en sont nombreuses, de la justification théorique du status quo jusqu’aux pratiques visant essentiellement à maintenir des intérêts financiers à court terme. L’objectif n’est pas ici de les détailler. Mais une des plus profondes est culturelle, épistémologique, liée à notre manière de réfléchir et à notre incapacité fréquente à penser ‘hors du cadre’ – ce par quoi Arendt décrivait l’engrenage du mal radical : non pas seulement hors du cadre des règles existantes mais aussi hors de nos manières de regarder le monde, la nature, les êtres vivants et notre propre existence. Si les inerties sont si fortes, c’est aussi que les changements à venir supposent une modification profonde de nos façons de nous représenter le monde et de nous y situer, au sein de nos sociétés marquées par l’idéal libéral de l’autonomie individuelle, de la croissance illimitée et de la conciliation gagnant-gagnant des intérêts.

Il nous faut conjuguer le souci de l’autonomie avec la prise en compte de nos interdépendances les uns avec les autres et avec la nature ; le souci de la création de richesses avec la prise en compte de nos limites planétaires ; le souci de l’harmonie avec la reconnaissance des violences que nos modèles économiques et politiques engendrent pour les plus vulnérables et tous les êtres qui sont exclus des prises de décision dont ils font les frais. Nous ne pouvons pas avancer en continuant à agir de façon segmentée, comme si les solutions complexes pouvaient être envisagées à partir des seules capacités d’innovation juxtaposée, et en supposant qu’il suffit à certains acteurs de faire grossir la richesse collective pour que d’autres puissent la répartir. Il nous faut réfléchir aux conditions d’une juste création et d’un juste partage de la valeur, à partir d’une prise en compte holistique des différentes limites de notre planète, et des impacts de nos entreprises pour nos prochains éloignés dans l’espace et dans le temps. Ceci implique de renoncer à certains types d’activités et à certaines pratiques, fussent-elle créatrices de ‘valeur’ à court terme. A cet égard, si les entreprises n’ont pas à définir l’intérêt général, elles devraient avoir l’obligation d’y contribuer, et de rendre des comptes sur la conformité de leurs objectifs et de leurs trajectoires avec ces finalités, sur leurs résultats et pas seulement sur les moyens mis en œuvre.

Partir du terrain

Pour transformer nos modèles économiques selon cette perspective qui est bien celle du sens, il s’agit de partir du terrain : le terrain, comme le milieu naturel, vivant dans lequel se déploient nos activités ; et le terrain comme l’expérience vécue, les relations nouées entre acteurs venant de différents monde, attelés à la recherche de solutions pour un monde commun. C’est à partir de ce diagnostic enraciné que nous pouvons privilégier l’économie du doughnut[8], le développement d’activités variées entre un plancher social et un plafond écologique[9]. De cette vision seule découleront des décisions collectives et des normes à la hauteur des enjeux. Les chantiers sont bien identifiés : le mérite du rapport Sénard-Notat est de les avoir mentionnées. Mais il reste à les mettre en œuvre à partir de la visée et non à partir de la perception des rapports de force à court terme. Et cela change tout.

Cécile Renouard, directrice du programme de recherche « CODEV- Entreprise et développement » et enseignante à l’ESSEC, professeur de philosophie au Centre Sèvres et à l’Ecole des Mines de Paris. Dernier ouvrage publié, avec Swann Bommier : L’entreprise comme commun, Editions Charles-Leopold Mayer, 2018.