Précarisation, « agilité », reporting : le court-termisme de la gestion actionnariale nuit au développement de l’entreprise et donc à la reprise de la croissance. Premier chapitre de notre dossier « Court-termisme et régulation financière » par Mireille Martini, consultante en financements structurés et d’entreprise.

Le krach de 2008 suivi d’une crise économique prolongée a ébranlé la confiance dans la capacité du capitalisme à générer de la croissance et la prospérité pour tous. Thomas Piketty, relayé par d’autres, a mis en évidence le retour de la croissance des inégalités dans nos sociétés. Les méfaits de la libéralisation des marchés financiers ont maintenant des porte-paroles dans les sphères les plus officielles (cf. la critique d’Adair Turner dans son récent ouvrage « Between the Debt and the Devil »).

La libéralisation croissante des économies occidentales a entraîné une mise en avant du rôle de l’entreprise privée par rapport à celui d’un Etat en retrait. L’entreprise est la courroie de transmission entre la sphère financière et l’économie réelle. Elle joue un rôle déterminant dans la croissance économique : c’est elle qui emploie, qui détermine l’offre des produits consommés et leur prix, c’est elle qui alimente en grande partie les caisses de l’Etat via la TVA, l’IS et les cotisations sociales.

Dans le contexte de la crise économique et de la nécessaire transition énergétique et écologique, le rôle de l’entreprise fait question. Cécile Renouard interroge le lien entre l’éthique et l’entreprise ; Daniel Hurstel propose un « pacte d’entreprise » renouvelé qui fasse plus de place à l’impact de l’entreprise hors des conventions comptables actuelles. Il a été question, autour du projet de loi dit « Macron », de modifier l’article 1832 du Code Civil qui définit le contrat de société.

Nous voudrions ici montrer le lien entre certaines des évolutions de l’entreprise qui inquiètent ou « posent problème », et l’évolution des métiers bancaires.

La dérive du capitalisme actionnarial : la dictature du Free Cash Flow

Depuis les années 80, le capitalisme a changé de visage, en France comme dans les autres pays d’Europe. Le capitalisme « de bon père de famille » a souvent dû céder la place à un capitalisme beaucoup plus « musclé ». Cette évolution est mal vécue, par les salariés, peut-être par l’Etat aussi, qui semble parfois démuni par rapport aux actions des grands groupes industriels (Arcelor, Alstom).

A la faveur du libéralisme, les entreprises ont grossi. Daniel Hurstel rappelle que le chiffre d’affaires des dix premières entreprises mondiales, 3600 milliards de $ en 2014, est équivalent au PIB de la France et de la Belgique réunies. En France, il n’y a pratiquement plus de PME indépendantes : celles qui ne sont pas des filiales de grands groupes sont souvent des sous-traitants, et souvent dépendants (seuil de 60% du CA avec un seul client). Avec l’internationalisation des groupes industriels, la norme dite IFRS de reporting aux actionnaires de la vision consolidée des comptes du groupe s’est mise en place en Europe (adoption définitive en 2005). Ce référentiel comptable harmonisé au niveau européen permet d’agréger les comptes de filiales qui se situent dans des pays différents, qui, n’ayant pas la même fiscalité, n’ont pas le même plan comptable. Le mouvement de concentration industrielle a rendu nécessaire la mise en place en France de la loi LME (Loi de Modernisation de l’Economie) en 2009, pour protéger les sous-traitants contre les délais de paiements trop longs de leurs donneurs d’ordre quand le crédit bancaire s’est tari après le krach financier.

Le travail dans les entreprises a changé, à la faveur de l’évolution libérale mais aussi technologique, l’informatisation jouant un grand rôle. Il y a trente ans, on entrait dans une entreprise et on y faisait carrière. Aujourd’hui, même les contrats non-précaires ne sont pas à l’abri d’une réorganisation à court ou moyen terme.

L’internationalisation des entreprises s’est en effet accompagnée d’un découpage de la chaîne de valeur. Les activités sont externalisées et délocalisées là où elles coûtent le moins cher. Le maître mot, emprunté à l’informatique puis généralisé, est « agilité ». Il faut être capable de s’adapter rapidement à l’émergence d’un nouveau marché, d’une nouvelle technologie ou d’un nouveau concurrent.

La charge de « reporting » a considérablement augmenté pour chaque salarié, rendue possible par l’informatisation. Chaque unité ou filiale doit rapporter de plus en plus rapidement ses résultats, dans le but de réagir vite aux tendances de marché.

La gestion des entreprises est de plus en plus court termiste. L’objectif de gestion des grands groupes, décliné ensuite au niveau de chaque unité, se résume en trois mots : Free Cash Flow. L’activité doit dégager le maximum de cash. La valeur de l’action (qu’elle soit en bourse, ou détenue par des fonds d’investissements non cotés dits de « private equity ») se calcule comme la valeur actualisée des Free Cash Flows futurs. La maximisation du cash dégagé et celle de la valeur de l’action sont une seule et même chose.

Le Free Cash Flow est le cash dégagé par l’activité opérationnelle, quotidienne, auquel on retranche les investissements (Capex) nécessaires à la poursuite de l’activité. Il est facile de voir que la maximisation du Free Cash Flow passe par la réduction des investissements : on ne fait que des acquisitions, ou le strict nécessaire pour la maintenance. La maximisation du Cash Flow Opérationnel passe quant à lui par des licenciements, si on peut externaliser la prestation à un coût moindre que le coût interne : un salaire est un coût fixe, une prestation un coût variable, seuls les salariés identifiés comme rentables 12 mois par an ou dont les prestations ne sont pas externalisables restent dans l’entreprise. La maximisation du cash flow d’exploitation passe aussi par la réduction des stocks (gestion en flux tendu) et le raccourcissement des délais de paiement.

Ces politiques de gestion sont impulsées par les actionnaires. Pratiquées de manière globale et constante depuis la crise financière, nous y reviendrons, elles ont progressivement scindé le monde « corporate » en deux catégories ; les groupes qui n’ont pas été capables de dégager des Free Cash Flows positifs, et les autres. Les premiers ont été l’objet d’une vague de rachats sans précédents au cours des trois dernières années. La branche électricité d’Alstom, par exemple, en fait partie. Quant aux groupes qui génèrent du cash, ils ont souvent accumulé des trésoreries très importantes. En l’absence d’investissements ou de rachats possibles, à cause du contexte économique incertain, le cash est souvent distribué aux actionnaires (les dividendes et rachats d’actions sont en hausse constante sur les bourse européennes et américaines depuis 5 ans, malgré la crise).

Ce mode de gestion des entreprises ne favorise pas la recherche et le développement. La diminution des dépenses de « R&D » a été un moyen d’augmenter le Free Cash Flow depuis la crise. Les projets sont invités à se développer hors de l’entreprise. Plutôt que de porter en interne le risque des projets, et d’immobiliser ainsi du capital non rentable pendant un temps long, les grands groupes préfèrent grandir par croissance externe : acheter l’entreprise une fois développée. Les porteurs de projets doivent donc se financer, en capital, puisque les banques ne prêtent pas tant qu’un chiffre d’affaires n’est pas matérialisé. Or l’offre de financement en actions (notamment seed et venture capital) est beaucoup moins développée en Europe continentale que dans les pays anglo saxons, pour des raisons structurelles liées au système des retraites. Dans les pays à retraite par répartition, l’épargne en actions est moins abondante que dans les pays à retraite par capitalisation. La retraite du salarié américain est investie à son nom en actions en bourse. La retraite du salarié européen est investie par l’Etat, et peu en actions. Les pourvoyeurs de capital en début de cycle de vie de l’entreprise sont moins présents, et les entreprises y sont plus faiblement capitalisées à l’origine. Pour prendre une image, le premier financement de Google a été obtenu auprès de deux grands fonds de capital risque américain en 1999, pour 25 millions de $. A l’époque, Google était une technologie nouvelle d’indexage de pages web, sans recettes, clients ni modèle économique. Ce type de financement est beaucoup plus difficile à obtenir dans les pays où les fonds de venture capital sont moins présents. On a donc une fuite des start-ups, très dommageable à terme, et un taux de survie faible des pme, qui quand elle réussissent à se développer préfèrent s’intégrer dans un grand groupe qui les rachète que continuer un développement autonome. (Voir l’étude du groupe Natixis pour des éléments chiffrés sur la France).

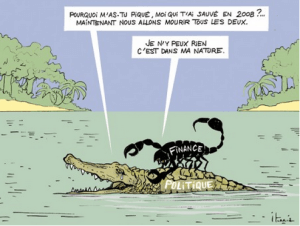

On a donc, dans un monde en crise économique, dans un contexte de hausse modérée des prix et des salaires, des entreprises qui génèrent de plus en plus de cash, ou qui disparaissent, des licenciements et délocalisations en croissance, et des cours de l’action et des dividendes à des niveaux jamais observés depuis la crise. La tentation est grande d’accuser les actionnaires de prédation, de comportements irresponsables, de destruction de valeur économique (sinon financière !).

Mireille Martini

Deuxième billet du dossier : Gestion des entreprises : LBO et crise financière à l’origine du court-termisme.

Troisième et dernier : Le crédit bancaire, pilier manquant de la gestion des entreprises